「楽しい日曜日の一日、おもしろいイルカの芸」:イルカの芸を紹介する番組、韓国映画『高地』と『光州5.18』、「日常」の崩壊、status quo (2014年8月3日放送 「朝鮮中央TV」)

「朝鮮中央TV」が「楽しい日曜日の一日」と題する番組を放送した。この日の番組では、「ルンラ・イルカ館」の様子を詳しく紹介している。これまでも「ルンラ・イルカ館」を紹介する番組はあったが、「元帥様の慈愛深い恩情」に焦点を合わせたものが多く、イルカの芸などを詳しく見せるものはなかった。しかし、この日の番組では、「元帥様の慈悲深い恩情」ではなく、イルカの芸に焦点が当てられており、その意味ではとてもおもしろかった。

「楽しい日曜日の一日」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

過去記事で「楽しい日曜日の一日」シリーズで放送された「ミニゴルフ」を紹介したが、今回も「ある家族と共に」という形になっている。下の写真は、バスから降りた「ある家族」。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「ルンラ・イルカ館」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「おもしろいイルカの芸」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「海には数十種類のイルカが住んでいますが、我々のイルカ館にいるのは、バンドウイルカ(正確には聞き取れず)です」と語る金ウンギョン調教師

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「平壌イルカ:大きなボール飛ばし」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「平壌イルカ:踊るイルカたち」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「平壌イルカ:尾びれを上手に使う」(判読不能)、背泳ぎで尾びれを使って泳いでいる。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

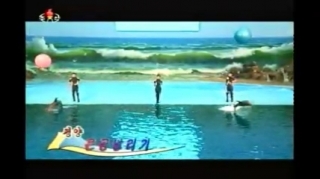

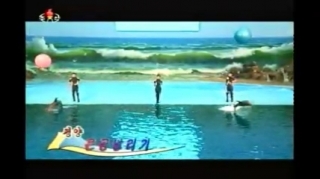

「平壌イルカ:水上スキー」、よく見るとボードの上にイルカが乗って泳いでいる。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「平壌イルカ:同時ボール打ち」、調教師は「次は、誰もが待っているイルカの同時ボール打ちです」と紹介している。イルカショーの大技なのだろう。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「観客の声援に感謝しようとイルカたちが観客席の近くにやって来ました」とナレーション

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「平壌イルカが行う尾びれ走りは、他の動作と違い、イルカの強い尾びれの力が必要な難度が非常に高い動作の一つです」と説明する高ソンボク調教師

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「ご覧下さい、我々のイルカが小さなボールを抱えて泳いでいる様子は、ほんとうにかわいくないですか」と高ソンボク調教師。

て

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「では次に、このように聡明なイルカと皆さんが近くで接することができる時間を持ちましょう」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

観覧席から投げ得られたボールを観覧席に跳ね返す芸を見せるイルカ

Source: KCTV, 2014/08/03放送

テレビに出演している夫婦が舞台に上がった。調教師がイルカに「男のお客さんは好きですか?」と質問すると、イルカは首を横に振る。続けて、奥さんを連れてきて「女のお客さんは好きですか?」と質問すると、イルカは首を縦に振る。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

驚きながら芸を眺める生徒たち(高校生ぐらいか?)

Source: KCTV, 2014/08/03放送

爆笑する朝鮮人民の男性

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「どなたが問題を出されますか?」との調教師の呼びかけを受け、小さな男の子が「5+1は?」と問題を出す。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

調教師は、「平壌の3号、問題を解くことができますか?」と呼びかける。日本でイルカショーは子供と一緒に何回も見たが、登場するイルカには皆名前が付いている。しかし、「ルンラ・イルカ館」のイルカは名前で呼ばれるのではなく、番号で呼ばれているようだ。囚人のようなので、可愛い名前を付けるよう「元帥様」は「ご教示」をすべきだと思うのだが。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

舞台上には問題を書いたプレートがある。男の子には予め問題が手渡されていたようだ。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

イルカはプールの壁に取り付けられスイッチを6回押しブザーを鳴らす。やらせとはいえ、イルカが回数を間違えないように押せるようにするには、それなりの訓練が必要なのであろう。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

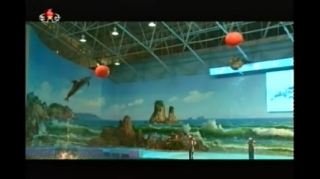

「伝説の中でだけ聞いた、人魚姫が美しくて素晴らしいルンラ・イルカ館が羨ましくて降りてきたのでしょうか」とナレーション。「ディズニーシー、マーメードラグーンシアター」の「アリエル」を連想してしまうのは私だけだろうか。静止画では表現できないが、周囲に手を振る動作は「アリエル」と非常に似ている。モランボン公演に登場したディズニーキャラクターたちもそうであるが、北朝鮮におけるディズニーのソフトパワーは相当に強いようだ。もちろん、朝鮮人民がそれが「米帝」の産物であるということを知っていてという前提ではあるが。ジョセフ・ナイの著書を読んでからだいぶ時間が経ち失念してしまったのだが、彼は「米国の魅力」として入り込まず、「魅力」として入り込んだ事象についてもソフトパワーとして論じていたかどうかもう一度確認する必要がありそうだ。「事後的ソフトパワー」あるいは「潜在的ソフトパワー」とでもういうべきものについてである。「人魚姫」はこの後、水の中に飛び込み他の調教師と共に「イルカと共に水中公演」を行ったとナレーション。残念ながら、水中公演を紹介する場面はなかった。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「ルンライルカ:後方に立って進む」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

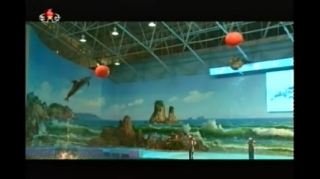

「ルンライルカ:同時ジャンプ」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「ルンライルカ:連続ボール打ち」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「海のイルカたちが観覧者に勝負を挑んできました」とナレーション。観客の夫婦が舞台に上がり、フラフープのやり方の説明を受けた後、フラフープに挑戦する。男性は上手くできないが、女性は上手い。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

イルカは口で小さなフラフープを回している。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

最後に「実に人民が抱く夢と理想をこの地に輝かしい現実として具現しようと心遣いをして下さる敬愛する元帥様の熱い人民愛の中でこのような海の世界が、社会主義文明を心ゆくまで楽しんでいる人民たちの幸福な笑い声が、ここルンラ・イルカ館に響いているのではないでしょうか」とナレーション。この「楽しい日曜日の一日」シリーズを並べて調べてみるとおもしろいのだろうが、パターンとして「元帥様」に関するコメントを短く最後に入れるのがこの番組のパターンになっているんではないだろうか。

出演した家族。「今日は、休息のひとときを楽しく過ごしました」と父親。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

この番組も「演出」であることは間違いない。ただ、いずれの国でも「テレビ」というのは「演出」であり、「自然」というのはあり得ない。資本主義国では限られた時間枠の中で視聴率を稼ぎ出し「商業」宣伝効果を上げること、北朝鮮ではチャンネルの選択肢が少ないとはいえ、「見る、見ない」は人民の選択に委ねられているはずなので、視聴率を稼ぎ出して「政治」宣伝を効果を上げることがその目的である。「ルンラ・イルカ館」は、朝鮮人民にとっては憧れの観光スポットのはずなので、日本のテレビがディズニーランドの新アトラクションを競って紹介するように、「ルンラ・イルカ館」を紹介するのは理にかなっている。そんな中に北朝鮮の「日常」を垣間見ることができるのではないだろうか。

実は、先週末に京都で開催された「北朝鮮研究の新たな視座:生活、歴史、文化」という国際シンポジウムを見てきた。感想を一言で言えば、北朝鮮の「日常」をいかに見いだすかということで、各報告者は色々な視点から北朝鮮の「日常」を切り出そうとしていた。それが「新たな視座」ということだったのであろうが、残念ながら北朝鮮のテレビ番組からの切り出しを試みた報告者はいなかった。

子供が『アナと雪の女王』のDVDを見たいというので、DVDレンタル店に行った。「5本まとめてセール」をやっていたので、韓国映画のDVDを2本混ぜた。1本は『高地』、もう1本は『光州5.18』であるが、両方とも考えさせられる映画であった。

『高地』は朝鮮戦争末期を題材にした戦争の無意味さ、政治指導者に翻弄される人々を扱った映画であるが、時代背景が同じであったということもあり『無名の英雄たち』に通じるものがあった。もちろん、『無名の英雄たち』では「祖国のため」に戦死することを英雄視し、『高地』では「祖国の命令」のために戦死する無意味さを扱っているので、その視点は全く逆であるが、どんな理由や目的があれ、人々が「戦死」していく悲しさが底流にあるという点は同じである。

『光州5.18』は、1980年の「光州事件」(韓国の民主化後「光州民主化運動」と改称されたが、私には「光州事件」という呼び名の方が馴染みがある)を扱った映画である。この映画は、私が韓国にいた1980年代がその時代背景なので、実になつかしい風景が初めの部分で数多く登場した。緑のポニータクシーなど、現在の韓国比べると隔世の感がある。しかし、平和なのは初めだけで、途中から血なまぐさいシーンが連続する。映画は、「戒厳軍空襲部隊」が光州に投入され、光州市民を虐殺していくの様子を描くが、一番怖かったのは人々の「日常」が破壊されるシーンであった。映画館で映画を見ていると催涙ガスが流れ込み「戒厳軍」兵士1名がデモをしていた学生を追いかけて映画館に乱入してくる、観客が外に出ると外では「戒厳軍兵士」がデモをしていた学生や無関係な市民を棍棒で乱打しているシーンが展開する。この「日常」が一気の崩壊するシーンは、実に恐ろしい。というのも、時期は5年ほどずれていたが、私も全斗煥独裁軍事政権下の韓国に住んでおり、「日常」に身を投じていた。その「日常」が続く限りは、日本での生活とほとんど変わらない。私が韓国に滞在していた期間にその「日常」が大きく崩れだした。下手をすれば、第二の光州事件がソウルで発生したかもしれないという状況であったが、幸いにもその「日常崩壊」は、民主化に向かっていった。この「成熟」の意味をもう一度きちんと考え直す必要がありそうだ。

当時、韓国人は政権を恐れていた。当時、私はその恐れの意味をきちんと理解できなかったが、この映画を見て思ったのは、やはり「光州事件」のインパクトが非常に大きかったのではないかということである。強力な軍を後ろ盾とする軍事独裁政権は、人々の「日常」をいとも簡単に、しかも「正当」に破壊することができる。

北朝鮮の人々も「恐れ」と「畏れ」の中の「日常」で暮らしているのであろう。幸いにも、これまで「光州事件」のような大規模な「日常崩壊」があったとは伝えられていない。

米国はイラクの「日常」を軍事力で崩壊させた。サダム・フセイン独裁政権下での「日常」が人々にとって最大の幸福であったとはとても言えないが、米国により崩壊された現在の「日常」がイラクの人々にとって当時の「日常」より本当に幸せであるのかというのは疑問である。

「status quo」が重要であるというのは、国際関係の話ではなく、実は人々の話ではないのだろうか。「status quo」が外国の介入で無理矢理崩壊されたイラク、自らの力ではあるが「status quo」を破壊したエジプトやリビア。そして、良くも悪くも「status quo」70年を近く維持している北朝鮮。もう一度考え直してみる必要がありそうだ。

「楽しい日曜日の一日」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

過去記事で「楽しい日曜日の一日」シリーズで放送された「ミニゴルフ」を紹介したが、今回も「ある家族と共に」という形になっている。下の写真は、バスから降りた「ある家族」。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「ルンラ・イルカ館」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「おもしろいイルカの芸」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「海には数十種類のイルカが住んでいますが、我々のイルカ館にいるのは、バンドウイルカ(正確には聞き取れず)です」と語る金ウンギョン調教師

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「平壌イルカ:大きなボール飛ばし」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「平壌イルカ:踊るイルカたち」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「平壌イルカ:尾びれを上手に使う」(判読不能)、背泳ぎで尾びれを使って泳いでいる。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「平壌イルカ:水上スキー」、よく見るとボードの上にイルカが乗って泳いでいる。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「平壌イルカ:同時ボール打ち」、調教師は「次は、誰もが待っているイルカの同時ボール打ちです」と紹介している。イルカショーの大技なのだろう。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「観客の声援に感謝しようとイルカたちが観客席の近くにやって来ました」とナレーション

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「平壌イルカが行う尾びれ走りは、他の動作と違い、イルカの強い尾びれの力が必要な難度が非常に高い動作の一つです」と説明する高ソンボク調教師

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「ご覧下さい、我々のイルカが小さなボールを抱えて泳いでいる様子は、ほんとうにかわいくないですか」と高ソンボク調教師。

て

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「では次に、このように聡明なイルカと皆さんが近くで接することができる時間を持ちましょう」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

観覧席から投げ得られたボールを観覧席に跳ね返す芸を見せるイルカ

Source: KCTV, 2014/08/03放送

テレビに出演している夫婦が舞台に上がった。調教師がイルカに「男のお客さんは好きですか?」と質問すると、イルカは首を横に振る。続けて、奥さんを連れてきて「女のお客さんは好きですか?」と質問すると、イルカは首を縦に振る。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

驚きながら芸を眺める生徒たち(高校生ぐらいか?)

Source: KCTV, 2014/08/03放送

爆笑する朝鮮人民の男性

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「どなたが問題を出されますか?」との調教師の呼びかけを受け、小さな男の子が「5+1は?」と問題を出す。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

調教師は、「平壌の3号、問題を解くことができますか?」と呼びかける。日本でイルカショーは子供と一緒に何回も見たが、登場するイルカには皆名前が付いている。しかし、「ルンラ・イルカ館」のイルカは名前で呼ばれるのではなく、番号で呼ばれているようだ。囚人のようなので、可愛い名前を付けるよう「元帥様」は「ご教示」をすべきだと思うのだが。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

舞台上には問題を書いたプレートがある。男の子には予め問題が手渡されていたようだ。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

イルカはプールの壁に取り付けられスイッチを6回押しブザーを鳴らす。やらせとはいえ、イルカが回数を間違えないように押せるようにするには、それなりの訓練が必要なのであろう。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「伝説の中でだけ聞いた、人魚姫が美しくて素晴らしいルンラ・イルカ館が羨ましくて降りてきたのでしょうか」とナレーション。「ディズニーシー、マーメードラグーンシアター」の「アリエル」を連想してしまうのは私だけだろうか。静止画では表現できないが、周囲に手を振る動作は「アリエル」と非常に似ている。モランボン公演に登場したディズニーキャラクターたちもそうであるが、北朝鮮におけるディズニーのソフトパワーは相当に強いようだ。もちろん、朝鮮人民がそれが「米帝」の産物であるということを知っていてという前提ではあるが。ジョセフ・ナイの著書を読んでからだいぶ時間が経ち失念してしまったのだが、彼は「米国の魅力」として入り込まず、「魅力」として入り込んだ事象についてもソフトパワーとして論じていたかどうかもう一度確認する必要がありそうだ。「事後的ソフトパワー」あるいは「潜在的ソフトパワー」とでもういうべきものについてである。「人魚姫」はこの後、水の中に飛び込み他の調教師と共に「イルカと共に水中公演」を行ったとナレーション。残念ながら、水中公演を紹介する場面はなかった。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「ルンライルカ:後方に立って進む」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「ルンライルカ:同時ジャンプ」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「ルンライルカ:連続ボール打ち」

Source: KCTV, 2014/08/03放送

「海のイルカたちが観覧者に勝負を挑んできました」とナレーション。観客の夫婦が舞台に上がり、フラフープのやり方の説明を受けた後、フラフープに挑戦する。男性は上手くできないが、女性は上手い。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

イルカは口で小さなフラフープを回している。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

最後に「実に人民が抱く夢と理想をこの地に輝かしい現実として具現しようと心遣いをして下さる敬愛する元帥様の熱い人民愛の中でこのような海の世界が、社会主義文明を心ゆくまで楽しんでいる人民たちの幸福な笑い声が、ここルンラ・イルカ館に響いているのではないでしょうか」とナレーション。この「楽しい日曜日の一日」シリーズを並べて調べてみるとおもしろいのだろうが、パターンとして「元帥様」に関するコメントを短く最後に入れるのがこの番組のパターンになっているんではないだろうか。

出演した家族。「今日は、休息のひとときを楽しく過ごしました」と父親。

Source: KCTV, 2014/08/03放送

この番組も「演出」であることは間違いない。ただ、いずれの国でも「テレビ」というのは「演出」であり、「自然」というのはあり得ない。資本主義国では限られた時間枠の中で視聴率を稼ぎ出し「商業」宣伝効果を上げること、北朝鮮ではチャンネルの選択肢が少ないとはいえ、「見る、見ない」は人民の選択に委ねられているはずなので、視聴率を稼ぎ出して「政治」宣伝を効果を上げることがその目的である。「ルンラ・イルカ館」は、朝鮮人民にとっては憧れの観光スポットのはずなので、日本のテレビがディズニーランドの新アトラクションを競って紹介するように、「ルンラ・イルカ館」を紹介するのは理にかなっている。そんな中に北朝鮮の「日常」を垣間見ることができるのではないだろうか。

実は、先週末に京都で開催された「北朝鮮研究の新たな視座:生活、歴史、文化」という国際シンポジウムを見てきた。感想を一言で言えば、北朝鮮の「日常」をいかに見いだすかということで、各報告者は色々な視点から北朝鮮の「日常」を切り出そうとしていた。それが「新たな視座」ということだったのであろうが、残念ながら北朝鮮のテレビ番組からの切り出しを試みた報告者はいなかった。

子供が『アナと雪の女王』のDVDを見たいというので、DVDレンタル店に行った。「5本まとめてセール」をやっていたので、韓国映画のDVDを2本混ぜた。1本は『高地』、もう1本は『光州5.18』であるが、両方とも考えさせられる映画であった。

『高地』は朝鮮戦争末期を題材にした戦争の無意味さ、政治指導者に翻弄される人々を扱った映画であるが、時代背景が同じであったということもあり『無名の英雄たち』に通じるものがあった。もちろん、『無名の英雄たち』では「祖国のため」に戦死することを英雄視し、『高地』では「祖国の命令」のために戦死する無意味さを扱っているので、その視点は全く逆であるが、どんな理由や目的があれ、人々が「戦死」していく悲しさが底流にあるという点は同じである。

『光州5.18』は、1980年の「光州事件」(韓国の民主化後「光州民主化運動」と改称されたが、私には「光州事件」という呼び名の方が馴染みがある)を扱った映画である。この映画は、私が韓国にいた1980年代がその時代背景なので、実になつかしい風景が初めの部分で数多く登場した。緑のポニータクシーなど、現在の韓国比べると隔世の感がある。しかし、平和なのは初めだけで、途中から血なまぐさいシーンが連続する。映画は、「戒厳軍空襲部隊」が光州に投入され、光州市民を虐殺していくの様子を描くが、一番怖かったのは人々の「日常」が破壊されるシーンであった。映画館で映画を見ていると催涙ガスが流れ込み「戒厳軍」兵士1名がデモをしていた学生を追いかけて映画館に乱入してくる、観客が外に出ると外では「戒厳軍兵士」がデモをしていた学生や無関係な市民を棍棒で乱打しているシーンが展開する。この「日常」が一気の崩壊するシーンは、実に恐ろしい。というのも、時期は5年ほどずれていたが、私も全斗煥独裁軍事政権下の韓国に住んでおり、「日常」に身を投じていた。その「日常」が続く限りは、日本での生活とほとんど変わらない。私が韓国に滞在していた期間にその「日常」が大きく崩れだした。下手をすれば、第二の光州事件がソウルで発生したかもしれないという状況であったが、幸いにもその「日常崩壊」は、民主化に向かっていった。この「成熟」の意味をもう一度きちんと考え直す必要がありそうだ。

当時、韓国人は政権を恐れていた。当時、私はその恐れの意味をきちんと理解できなかったが、この映画を見て思ったのは、やはり「光州事件」のインパクトが非常に大きかったのではないかということである。強力な軍を後ろ盾とする軍事独裁政権は、人々の「日常」をいとも簡単に、しかも「正当」に破壊することができる。

北朝鮮の人々も「恐れ」と「畏れ」の中の「日常」で暮らしているのであろう。幸いにも、これまで「光州事件」のような大規模な「日常崩壊」があったとは伝えられていない。

米国はイラクの「日常」を軍事力で崩壊させた。サダム・フセイン独裁政権下での「日常」が人々にとって最大の幸福であったとはとても言えないが、米国により崩壊された現在の「日常」がイラクの人々にとって当時の「日常」より本当に幸せであるのかというのは疑問である。

「status quo」が重要であるというのは、国際関係の話ではなく、実は人々の話ではないのだろうか。「status quo」が外国の介入で無理矢理崩壊されたイラク、自らの力ではあるが「status quo」を破壊したエジプトやリビア。そして、良くも悪くも「status quo」70年を近く維持している北朝鮮。もう一度考え直してみる必要がありそうだ。